Portes ouvertes du département des restaurateurs

FormationLors de notre journée portes ouvertes, vous pourrez rencontrer les élèves et l’équipe pédagogique, présents pour répondre à toutes vos

Les candidats de la session 2025 des concours de recrutement des conservateurs du patrimoine peuvent obtenir leurs copies ainsi que les commentaires afférents, conformément aux dispositions de la loi n° 78-755 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. En savoir plus

Lors de notre journée portes ouvertes, vous pourrez rencontrer les élèves et l’équipe pédagogique, présents pour répondre à toutes vos

Les inscriptions au concours d'admission des restaurateurs depuis la plateforme Parcoursup seront ouvertes du 19 janvier au 12 mars 2026.

Pauline Hélou-de la Grandière, restauratrice du patrimoine, doctorante par le projet de l'EUR Humanités, Création et Patrimoine, rattachée à CY

Depuis 2014, le département des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine et la Fondation Culture & Diversité développent un Programme

L’admission directe est un examen permettant d’entrer en 2e, 3e ou 4e année du diplôme de restaurateur du patrimoine conférant

Cette journée d’études est organisée par la délégation à l’Inspection, à la Recherche et à l’Innovation (Diri), en partenariat avec

Le 25 septembre 2025 paraît en librairie le 20e numéro de la revue Patrimoines, la revue de l’Institut national du

Cette soirée s’inscrit dans le cadre du cycle « L’archéologie dans la cité », organisé par CY Cergy Paris Université

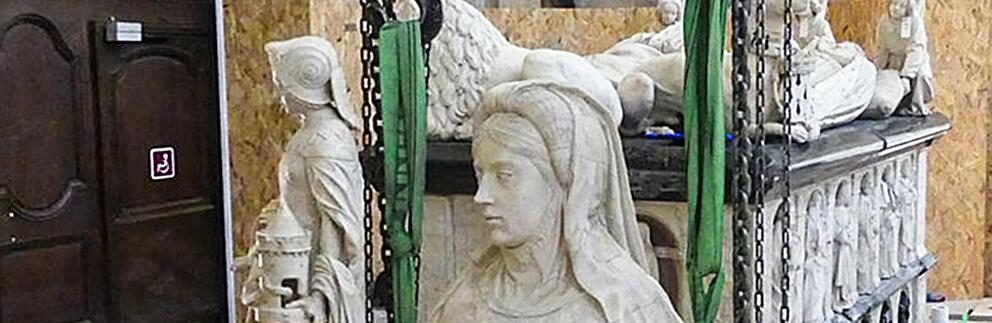

Du 16 mai au 4 novembre 2025, la Vierge de La Carte et des éléments du tombeau des ducs de

Ne manquez pas les soutenances publiques des élèves restaurateurs du patrimoine, qui se tiendront du 3 au 10 septembre 2025

À l’issue de leur parcours de 18 mois, et avant leur prise de fonction, les élèves conservatrices et conservateurs de

Cette journée d’étude organisée par l’association des Élèves Conservateurs Stagiaires du Patrimoine (ECSPat) propose d’aborder les enjeux d'accès des personnes

Les candidats de la session 2025 des concours de recrutement des conservateurs du patrimoine peuvent obtenir leurs copies ainsi que les commentaires afférents, conformément aux dispositions de la loi n° 78-755 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. En savoir plus

Les candidats de la session 2025 des concours de recrutement des conservateurs du patrimoine peuvent obtenir leurs copies ainsi que les commentaires afférents, conformément aux dispositions de la loi n° 78-755 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. En savoir plus

Les candidats de la session 2025 des concours de recrutement des conservateurs du patrimoine peuvent obtenir leurs copies ainsi que les commentaires afférents, conformément aux dispositions de la loi n° 78-755 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public. En savoir plus