Sabine Méry est conservatrice territoriale du patrimoine (promotion Brigitte Lainé - 2020), directrice de la Mission archéologique du département de l’Eure.

Où travaillez-vous aujourd’hui ?

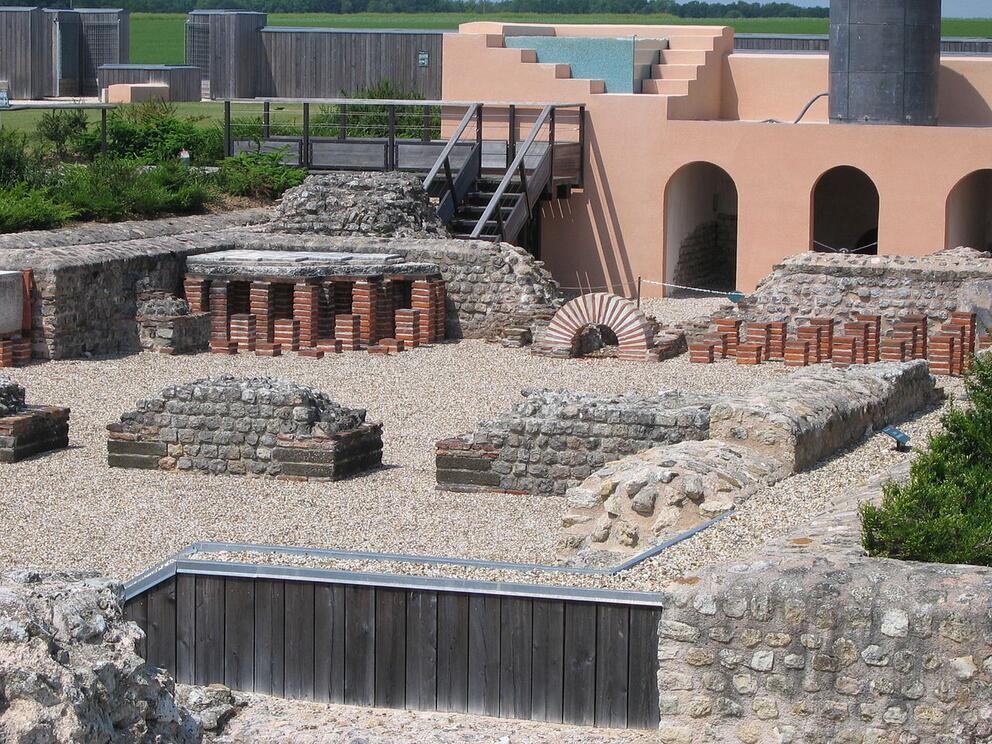

Je travaille au département de l’Eure, en tant que responsable de la Mission Archéologique Départementale de l’Eure (MADE), qui regroupe à la fois l’archéologie préventive, l’archéologie programmée et le site archéologique de Gisacum.

Le site est ouvert au public du 1er mars au 15 novembre, et accueille environ 15 000 personnes par an.

Nous gérons un centre d’interprétation et un jardin archéologique et organisons, chaque été, une campagne de fouille programmée sur le sanctuaire, qui constituait le cœur de Gisacum. Cette fouille est l’occasion de former des étudiants en archéologie.

Enfin, nous avons toute une équipe d’archéologues qui mène des opérations d’archéologie préventive sur l’ensemble du territoire eurois. En tant que service archéologique de collectivité, nous sommes sollicités en premier (avant l’Institut National de Recherches en Archéologie Préventive – établissement public) par le Service Régional de l’Archéologie (DRAC) pour réaliser des diagnostics liés à des projets d’aménagement. Si ces opérations révèlent la présence effective de vestiges, susceptibles d’être détruits par les différentes constructions, les services de l’Etat peuvent alors prescrire une fouille préventive, à laquelle nous allons candidater, en même temps que d’autres opérateurs publics ou privés. Nous sommes habilités par le ministère de la Culture pour mener des fouilles sur des sites datés de la Protohistoire à l’Époque moderne, soit de 2200 avant notre ère, jusqu’à la Révolution française de 1789.

Les équipes de la MADE sont de taille variable, puisqu’elles sont composées de 26 agents sur poste permanent, mais cela peut atteindre une cinquantaine de personnes selon l’intensité de notre activité d’archéologie préventive.

Quelles sont vos missions ?

En tant que responsable de la MADE, je coordonne l’activité d’archéologie préventive dans l’Eure, les recherches archéologiques programmées sur le site gallo-romain de Gisacum, ainsi que la valorisation du site archéologique.

Il s’agit d’un travail de chef d’orchestre, pour organiser l’activité global du service, sa stratégie (globale et à l’échelle des différents services), ses budgets… Je m’assure que personne ne manque de rien pour travailler dans de bonnes conditions. Ces différentes activités se font en lien avec les responsables des différents services et les agents ressources, telles que la logisticienne, la secrétaire-comptable ou la responsable administrative et financière.

Si la majeure partie de mes missions tourne autour des domaines administratifs et managériaux, il est important également de garder du temps pour la recherche scientifique et la valorisation des données issues de l’archéologie. Cela passe par la conception d’expositions, des communications pour des colloques ou des publications pour la communauté scientifique ou le grand public.

Je fais également le lien avec la hiérarchie de ma collectivité et les agents de la MADE. En effet, je fais en sorte de traduire les volontés et orientations politiques des élus, de la direction générale ou de la direction de la culture, soit directement auprès des agents, soit dans les tâches que je leur confie, individuellement comme collectivement. Moi-même, ma mission principale, qui était énoncée dès mon recrutement au Département de l’Eure, est de rédiger le projet scientifique et culturel du site de Gisacum. Puisque nous ne possédons pas le label « musée de France », ce document n’est pas une obligation du ministère de la Culture, mais pour ma hiérarchie, il est important de rédiger cette feuille de route, élargie depuis à la stratégie globale du service, pour faire un état des lieux de près de trente ans d’existence, et les axes qui doivent être développés dans les années à venir (besoins en espaces de travail, stratégie dans les opérations d’archéologie préventive, refonte du parcours muséographique du centre d’interprétation, ouverture de nouveaux espaces de fouille programmée, valorisation du site de Gisacum et des autres chantiers d’archéologie eurois…).

Toutes ces activités nécessitent de bien connaître la législation (codes du patrimoine, de la commande publique, des collectivité territoriales…), de savoir manager des équipes aux personnalités diverses et de taille variable en fonction de l’activité du service, de travailler systématiquement en mode projet, et de construire et d’entretenir son réseau de partenaires institutionnels et territoriaux.

Pourquoi avez-vous choisi de devenir conservateur du patrimoine ?

Durant mes études, les différents aspects de l’archéologie m’intéressaient énormément : terrain, recherche, conservation des collections. Etant d’un naturel très curieuse et « touche à tout », j’étais tiraillée dans ma recherche d’un emploi, qui permette de combiner ces trois domaines à la fois.

Lorsque j’étais en Master, à l’Université de Bordeaux-Montaigne, nous avions eu un séminaire, où un ancien conservateur régional d’archéologie était venu nous présenter le travail de conservateur en Service Régional d’Archéologie, ses missions, et surtout le concours de conservateur du patrimoine, ses modalités d’inscription et le déroulé des épreuves écrites et orales. D’une part, je m’étais dite que c’était exactement le type de métier que je souhaitais exercer, puisqu’il permettait d’avoir un pied dans chaque étape de la chaîne opératoire de l’archéologie, depuis la prise de connaissance du projet d’aménagement d’un territoire, jusqu’à la valorisation des vestiges archéologiques et leur bonne conservation. D’autre part, même si je ne doutais pas du travail qui devrait être fourni pour l’obtenir, la préparation du concours de conservateur du patrimoine m’intéressait beaucoup et je m’y attelais dès la fin de mes études. Je profitais notamment de cette période pour réaliser un stage au SRA de Lille, qui me confirmait ma volonté de travailler dans cette catégorie d’institution.

Lorsque j’ai obtenu le concours de conservateur en 2019, c’était la première fois depuis six ans qu’un poste de conservateur territorial du patrimoine, en spécialité archéologie, était ouvert, et je l’ai obtenu. Certes, mes missions ne sont pas celles d’un conservateur dans un Service Régional d’Archéologie, mais je suis très heureuse d’avoir rejoint la Mission Archéologique Départementale de l’Eure, puisque je peux suivre toute la chaîne opératoire de l’archéologie, préventive comme programmée. En effet, en lien avec mes équipes, c’est un poste très complet, où j’apprends et je monte en compétence tous les jours, en pouvant suivre les dossiers, depuis la réception d’une prescription d’un diagnostic archéologique, la candidature à un marché d’archéologie préventive, jusqu’au rendu du rapport final d’opération et aux moyens de valorisation des résultats collectés sur le terrain.

Tout en étant en poste à la Mission archéologique du département de l’Eure, Sabine Méry a démarré un doctorat par le projet en 2022 sur le thème : Gisaci civis : d’un site archéologique majeur au repositionnement d’une mission archéologique départementale.

Lire le projet de thèse sur le carnet de recherche

Mis en ligne le 2 octobre 2023

![Image extraite de la vidéo : La Fondation Culture & Diversité. (2018, 25 janvier). La Classe préparatoire intégrée à l’Institut national du patrimoine pour les conservateurs [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pmwSsRZgEGQ Image extraite de la vidéo : La Fondation Culture & Diversité. (2018, 25 janvier). La Classe préparatoire intégrée à l’Institut national du patrimoine pour les conservateurs [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pmwSsRZgEGQ](/sites/default/files/styles/992xauto/public/media/2023-06/capture-decran-2023-06-30-a-10.55.19.png?itok=Xs33GRyh)