L’Institut national du patrimoine mène une politique de recherche structurée et ouverte, inscrite dans une démarche pluridisciplinaire. Il constitue un pôle de recherche appliquée de référence dans le domaine du patrimoine, en sciences expérimentales comme en sciences humaines et sociales, notamment en histoire, en droit, en gestion publique, en histoire de l’art, en économie, en sociologie, en pédagogie, et en sciences politiques : l’objet mixte qu’est le patrimoine appelle un regard croisé de ces différentes disciplines. Les travaux scientifiques conduits par l’établissement répondent à une double exigence : approfondir la connaissance du patrimoine et soutenir l’innovation dans les pratiques de conservation, de restauration et de transmission.

L’activité scientifique de l’INP en sciences humaines et sociales s’organise autour de cinq axes de recherche complémentaires. Chacun d’eux contribue à approfondir et à enrichir la réflexion sur la transmission du patrimoine et à soutenir les pratiques professionnelles dans un cadre national et international :

- Histoire des acteurs du patrimoine, du corps des conservateurs et des institutions patrimoniales,

Cet axe vise à analyser la genèse et l’évolution des professions et des institutions qui structurent le champ patrimonial. Il s’attache à retracer l’histoire du corps des conservateurs et à éclairer les trajectoires de celles et ceux qui ont façonné la politique patrimoniale française. Il s’intéresse également aux institutions patrimoniales – musées, bibliothèques, archives, monuments – afin de mieux comprendre leur rôle dans la construction des savoirs, dans la gestion des collections et dans la définition des missions de service public liées au patrimoine.

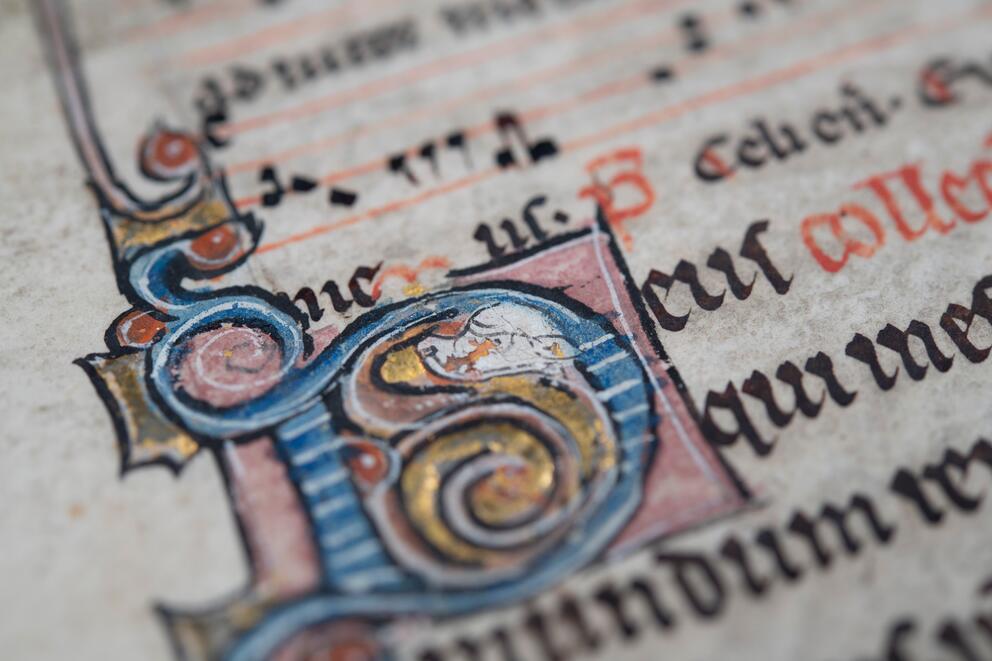

- Pédagogie de la restauration et histoire des techniques, de la philosophie et de l’esthétique de la restauration ;

Cet axe explore la transmission des savoir-faire liés à la conservation-restauration, en s’appuyant sur une approche pédagogique et historique. Il étudie l’évolution des techniques et des méthodes employées par les restaurateurs, ainsi que les débats philosophiques et esthétiques qui ont accompagné cette évolution. Les recherches menées dans ce cadre interrogent la place de la formation, la circulation des modèles et l’impact des innovations scientifiques et technologiques sur les pratiques professionnelles.

- Histoire et anthropologie des œuvres et des collections ;

Les travaux regroupés dans cet axe visent à approfondir la compréhension des œuvres et des collections, depuis leur création jusqu’à leur inscription dans les institutions patrimoniales. Ils mobilisent des approches historiques et anthropologiques pour étudier les usages, les circulations, les réceptions et les valeurs attribuées aux objets. Cette perspective met en lumière la diversité des contextes culturels et sociaux du patrimoine, et contribue à enrichir l’interprétation des collections au bénéfice des professionnels comme du public.

- Politiques publiques et coopérations internationales dans le domaine du patrimoine ;

Cet axe examine la manière dont les politiques publiques, nationale et internationales, orientent la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine. Il analyse les dispositifs législatifs et réglementaires, les stratégies institutionnelles ainsi que les formes de coopération mises en œuvre entre Etats, organisations internationales et acteurs locaux. Les recherches portent aussi sur le rôle du patrimoine dans la diplomatie culturelle et le dialogue interculturel.

- Développement de méthodes et d’outils au service des professionnels du patrimoine ;

Cet axe a pour objectif de concevoir, tester et diffuser des méthodes et des outils pratiques à destination des conservateurs, des restaurateurs et autres professionnels du patrimoine. Les recherches s’inscrivent dans une démarche d’innovation et d’expérimentation, intégrant notamment les apports des sciences et des technologies numériques. Elles visent à améliorer la documentation, la conservation, la gestion et la valorisation des collections, tout en facilitant la coopération entre établissements patrimoniaux et en favorisant l’accès du public aux connaissances produites.

L’ensemble de ces axes de recherche s’inscrit dans une dynamique de collaboration avec les universités, les laboratoires de recherche, les musées, les archives et les bibliothèques, mais aussi avec des partenaires internationaux. Par cette politique scientifique, l’INP affirme son rôle de référent au service de la connaissance et de la transmission du patrimoine culturel.

Les projets de recherche

En lien avec les différents axes de recherche, il est proposé aux élèves conservateurs de s’impliquer dans plusieurs projets de recherche développés par l’INP comme porteur principal ou comme partenaire.

- Collecter des témoignages oraux pour écrire une histoire du corps et des carrières des conservateurs du patrimoine

Le projet a été lancé à l’initiative de Florence Le Corre. L’objectif est d’initier les élèves à la méthodologie de la collecte de témoignages oraux et de les faire réfléchir à l’identification d’un panel de conservateurs et conservatrices dont la carrière, l’expérience et la spécialité présentent des caractéristiques intéressantes. Un groupe d’élèves s’est engagé dans cette démarche, à préparer un questionnaire, et sollicité des témoins qui ont répondu, dans leur très grande majorité, avec enthousiasme. Plusieurs entretiens d’une durée moyenne de deux heures ont ensuite été organisés, enregistrés, sauvegardés et résumés. Des contrats de cession de droit ont été signés par tous les témoins dans la perspective d’un versement des enregistrements aux Archives nationales lorsque le programme sera achevé.

Quelques témoins sollicités : Sophie Lévy, Bruno Girveau, Catherine Cuenca, Olivia Voisin, Christian Cribellier, Laurence Isnard, Pantxika Béguerie‐De Paepe, Isabelle Balsamo, Pierre Pénicaud, Anne Pingeot, Elisabeth Loir‐Mongazon, Dominique de Font‐Réaulx, Stéphanie Brouillet, Nathalie Mémoire, Pascal Even, Hélène Tromparent‐de‐Seynes, Isabelle Neuschwander.

- Travailler sur les sources de l’archéologie : le projet ANR ArchArch

Le programme porté par Clémentine Gutron (centre Alexandre Koyré), Vincent Négri (Institut des Sciences sociales du Politique, UMR 7220), Baudouin Dupret (Centre de Recherche Français à Jérusalem) et Séverine Blenner‐Michel (INP), ainsi que des partenaires marocains (Archives du royaume du Maroc, direction du Patrimoine culturel du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, conservation du site archéologique de Volubilis) sur « l’Archéologie après l’archéologie » a désormais une année d’existence.

La mission de l’INP consiste à réaliser un état des fonds d’archives relatifs aux sites archéologiques de

Volubilis et Koumbi Saleh conservés en France, au Maroc, en Mauritanie et au Sénégal. Une étape importante pour le projet a été la réalisation d’un chantier commun des collections pour sept élèves conservateurs de la promotion Rosa Bonheur, deux élèves restauratrices de 2e année et une élève régisseuse de l’Ecole du Louvre au Centre Camille Jullian (Maison Méditerranée des Sciences de l’homme, Aix Marseille Université) en mai 2025. Parti dans la perspective de traiter intellectuellement et matériellement les archives relatives à Volubilis qui y sont conservées, le groupe a finalement réalisé un travail plus important de reconstitution du fonds du Service des Antiquités du Maroc, rapporté en 1963 par Maurice Euzennat, sur une période allant de 1918 à 1963. Le fonds a été classé, dépoussiéré, reconditionné – notamment les nombreuses photographies, cartes et plans qui s’y trouvent – et décrit dans un instrument de recherche. Ce classement et cette description devraient permettre un accès facilité à ces archives pour les chercheurs et leur garantir de meilleures conditions de conservation.

- Concevoir de nouveaux outils pour les professionnels du patrimoine : le projet ECHOES

Financé dans le cadre d’Horizon Europe, le projet European Cloud for Heritage OpEn Science (ECHOES), porté par le CNRS sous la coordination scientifique de Xavier Rodier, directeur de la MSH Val de Loire, bénéficie d’une enveloppe de 110 millions d'euros jusqu'en 2028, ce qui représente le plus important financement jamais mobilisé en Europe pour une initiative sur le patrimoine culturel et plus largement en SHS.

Ce projet a pour objectif la création du Cloud collaboratif, plateforme européenne de référence pour les professionnels du patrimoine culturel matériel et immatériel. Pour y parvenir, le CNRS, le CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italie) et la FSP (Fondation des Sciences du Patrimoine) ont constitué un consortium de 51 partenaires européens, organismes de recherche, réseaux représentatifs des communautés du patrimoine culturel (musées, bibliothèques, archives, professionnels de la restauration, etc.), universités ou encore acteurs privés du domaine.

Projet pilote, ECHOES a pour ambition de créer l’infrastructure et l’entité légale du cloud avec et pour les communautés du patrimoine culturel. Il favorisera l’émergence de Digital Commons à travers cet environnement numérique afin d’enrichir et d’analyser collectivement des objets, des faits ou des phénomènes du patrimoine culturel. Les acteurs – humains ou intelligence artificielle (IA) – pourront y développer leurs propres interprétations et ainsi contribuer à la construction de la connaissance. Il permettra aussi l’intégration des autres projets européens et nationaux au sein du Cloud, grâce à une approche transparente de la gouvernance et l’application des principes de la science ouverte.

Le rôle du l’INP dans ce consortium est de contribuer dans un premier temps au recensement des méthodes et pratiques liées au numérique par les professionnels du patrimoine, et de proposer dans un second temps des formations de présentation des outils qui seront développés dans ce projet.

- Approfondir l’histoire des œuvres et des collections

Depuis janvier 2025, les élèves conservateurs qui le souhaitent sont invités à s’associer à des élèves restaurateurs pour effectuer des recherches sur des objets dont la restauration va être confiée aux ateliers d’Aubervilliers. Le choix des objets est opéré par la direction des études et les responsables d’ateliers en fonction des lacunes informationnelles constatées dans la documentation des œuvres transmises par les services patrimoniaux.

Plusieurs binômes d’élèves se sont constitués et ont mis à profit leurs journées consacrées à la recherche. Au terme des six premiers mois de formation, ils sont parvenus à des résultats très satisfaisants, à travers le dialogue avec les élèves restaurateurs, des visites de sites, des échanges avec les CRMH, des recherches en archives. Cette proposition sera renouvelée en 2026.

![Image extraite de la vidéo : La Fondation Culture & Diversité. (2018, 25 janvier). La Classe préparatoire intégrée à l’Institut national du patrimoine pour les conservateurs [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pmwSsRZgEGQ Image extraite de la vidéo : La Fondation Culture & Diversité. (2018, 25 janvier). La Classe préparatoire intégrée à l’Institut national du patrimoine pour les conservateurs [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pmwSsRZgEGQ](/sites/default/files/styles/992xauto/public/media/2023-06/capture-decran-2023-06-30-a-10.55.19.png?itok=Xs33GRyh)